|

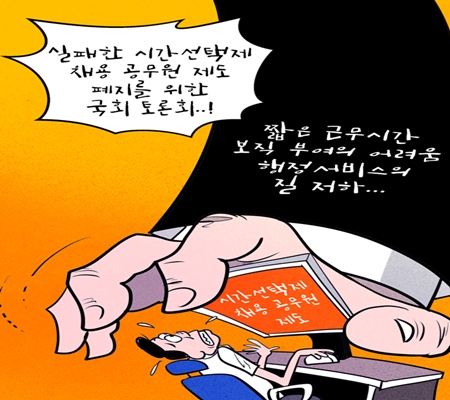

시간선택제 채용 공무원 제도 폐지를 위한 국회 토론회 개최

2013년 박근혜 정부가 도입한 ‘시간선택제 채용 공무원’ 제도 도입은 초기부터 근무 기관 인사 부서와 당사자인 시간선택제 채용 공무원 구성원들을 통해 꾸준히 제도의 문제점이 제기돼왔다.

시간선택제 채용 공무원 제도 도입 후 2014년부터 6,500여 명이 채용됐다. 그러나 당초 채용 취지와 달리 낮은 소속감, 박탈감, 비정규직보다 못한 처우에 버티지 못하고 45% 이상 인원이 임용 포기 또는 퇴직했다. ‘시간선택제 채용 공무원’ 제도는 도입 12년 만에 근본적인 폐지를 요구받으며 존폐의 갈림길에 섰다. 도입 취지와 달리 주 40시간 근무에 준하는 업무량을 소화하면서도 임금과 승진 등에서 차별받는 '무늬만 시간선택제' 공무원들의 불만이 폭발하면서다. 당초 ‘일과 가정의 양립’, ‘여성 경력 단절 방지’ 등 그럴듯한 명분을 내세웠지만, 정작 현장에서는 ‘짧은 근무시간’, ‘보직 부여의 어려움’, ‘행정서비스의 질 저하’ 등 수많은 부작용을 낳으며 실패한 제도로 낙인찍혔다. 이에 민주당 박정현, 이해식, 기본소득당 용혜인, 조국혁신당 정춘생 국회의원은 9월 5일 국회의원회관에서 ‘실패한 시간선택제 채용 공무원 제도 폐지를 위한 국회 토론회’를 개최한다.

한국노동조합총연맹, 공무원노동조합연맹과 공동 주관하는 전국시간선택제공무원노동조합에 따르면 시간선택제 노조가 최근 실시한 현황 조사 결과, 지방자치단체와 중앙행정기관 그리고 당사자인 시간선택제 채용 공무원 모두 압도적으로 ‘제도 폐지’에 찬성한 것으로 나타났다.

먼저, 2025년 2월 220개 지방자치단체 인사 부서를 대상으로 시행한 설문조사 결과 무려 77.7%(171개 기관)가 ‘제도 폐지’를 희망한다고 응답했다. 지자체 인사 부서들이 제도 폐지를 희망하는 가장 큰 이유는 ‘짧은 근무시간’에 따른 업무 공백과 ‘보직 부여의 어려움’, ‘업무의 연속성 결여’ 등이다. 2025년 4월 중앙행정기관 인사 부서를 대상으로 시행한 설문조사 결과 60.4%(29개 기관)가 폐지를 원한다고 답했다. 이러한 지방자치단체와 중앙행정기관 인사 부서의 의견은 당사자인 시간선택제 공무원들의 만족도와도 일맥상통한다. 시간선택제 노조가 2025년 7월 1,095명의 시간선택제 공무원을 대상으로 시행한 설문조사에서는 응답자의 67.6%는 ‘시간선택제 적합 업무를 하고 있지 않다’라고 응답했다. 더 심각한 문제는 시간선택제 공무원들이 이름과는 달리 사실상 전일제 공무원과 동일한 업무를 수행하고 있다는 점이다. 시간선택제 노조 조사에 따르면, 응답자의 80.6%가 ‘초과근무를 하고 있다’라고 밝혔다. 이들 중 54.5%는 최근 6개월 평균 월 초과근무 시간이 21시간 이상이라고 응답했다. 이는 주당 40시간을 근무하는 전일제 공무원과 거의 비슷한 수준으로 근무하고 있음을 의미한다. 그러나 이들의 보상과 처우는 전일제 공무원과 현저한 차이를 보인다. 시간 비례로 지급되는 보수와 수당은 물론, 승진 소요 연수 산정에서도 차별받고 있다. ‘동일 노동, 동일 임금’이라는 노동계의 기본 원칙이 공공부문에서는 철저히 외면당하고 있다. 이러한 불합리한 처우는 시간선택제 공무원들의 낮은 소속감과 박탈감을 초래하고 있으며, 응답자의 70%가 ‘퇴사 생각을 해봤다’라고 답하는 상황이다. 한 시간선택제 채용 공무원은 “육아 때문에 지원했지만, 사실상 전일제와 같은 업무량에 시달리면서도 임금은 근무시간 비례해서 받는다”라며 “승진 연수도 근무시간에 비례해서 적용하니 승진은 꿈도 못 꾼다”라고 하소연했다. 토론회는 채준호 전북대 교수의 발제와 함께 배규식 전 한국노동연구원장을 좌장으로 하여 정성혜 시간선택제 노조 위원장, 김성희 L-ESG 평가연구원 원장, 방진권 구로구청노조 위원장, 그리고 인사혁신처와 행정안전부 관계자 등이 토론자로 참여해 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다. 시간선택제 노조 정성혜 위원장은 “이재명 정부는 용기를 내어 박근혜 정부에서 도입된 시간선택제 채용 공무원 제도의 실패를 인정하고 제도 폐지 후 육아 등의 사유 등이 해소되어 40시간 근무가 가능한 경우 전일제 공무원으로 일괄 전환해야 한다”라고 강조했다.

박강열 기자 |

포토뉴스

HOT 많이 본 뉴스

칼럼

인터뷰

|